市田柿のふるさとウェブ版

第2章 市田柿を育て広めた先駆者たち

飯田市三穂地区に焼柿を広めた功労者

下市田から持参した柿の木は、今も現役

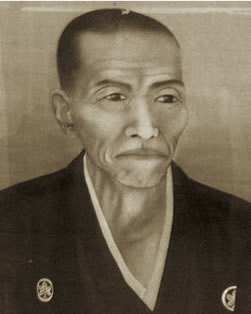

宮沢熊太郎

●みやざわくまたろう

宮沢熊太郎さんは、福澤利喜三郎さん、伝蔵さん親子が柿の苗木の保管に室を借りていたと伝えられる佐々木半左衛門の次男として江戸時代末期の元治元年(一八六四)に誕生しました。

熊太郎さんが、三穂村(現在の飯田市三穂地区)の宮沢家に養子に行ったのは明治三十年(一八九七)頃。『三穂村史』によると、大正十二年(一九二三)頃に、下市田から焼柿の苗木を持ってきて宮沢家の墓所に植えたとされています。

焼柿(市田柿)の美味しさが村中に広まると、渋柿(立石柿)を台木にして接ぐ人が増え始めました。接ぎ木作業を担ったのは、熊太郎さんの甥の宮沢敬信さんです。熊太郎さんの妻・ひささんの弟・利一さんと、熊太郎さんの妹が結婚した縁もあり、敬信さんと熊太郎さんは仲がよかったと想像できます。

市田柿は、立石柿よりも実がひと回り大きく甘みが強いのが特徴です。三穂地区全域で市田柿が作られるようになると、家々の軒先にも真っ赤な柿すだれが見られるようになり、秋の風物詩として定着していきました。