市田柿のふるさとウェブ版

第2章 市田柿を育て広めた先駆者たち

市田柿の苗づくりや接ぎ木技術の発展に貢献し、

飯田、豊丘から伊那、岡谷まで苗木を広めた

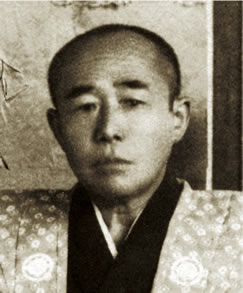

福澤利喜三郎・伝蔵親子

●ふくざわりきさぶろう・でんぞう

福澤利喜三郎さんは明治四年(一八七一)生まれ。父・音松さんが始めていた苗木屋を手伝いながら、柿の苗木作りや接ぎ木の技術を覚えたそうです。柿の接ぎ木栽培は江戸時代からすでに行われていましたが、市田村から各地へ焼柿の苗木が広まったのは、明治以降の接ぎ木技術の進歩によるところが大きいといわれています。

趣味で浄瑠璃を演じるなど手先が器用だった利喜三郎さんは、さらに「飯田からの帰り道、赤ちょうちんが見えると端から寄ってきた」という逸話が残るほどのお酒好きの面もあったとか。

しかし、仕事の腕前も評判で、大八車に赤土と竹の皮を積んで、あちこち接いでまわったそうです。当時は高い位置で接ぐことが多く、接いだ部分に練った赤土を塗って、乾かないように竹の皮でくるんだといいます。

息子の伝蔵さんは、生前に「市田柿とともに生きてきた」と自らのことを話したように、市田柿の発展に大きく貢献した一人です。

昭和初期から戦後にかけて、養蚕から果樹への転換が叫ばれた時期には、注文に応じて、飯田、豊丘方面はもちろん、伊那や岡谷、遠くは富山県にまで泊まり込みで出かけたといいます。

冬の間に準備した穂木は春までの間、近所の佐々木家の室に保管されました。

二歳年下の千春さんと結婚し、苗木園だけでなく、養蚕、酪農、稲作と幅広く家業をこなした伝蔵さん。「仕事一筋で勉強熱心な人」だったそうです。一方、花や庭木の手入れが好きで、フジやノウゼンカズラ、キンモクセイなどは今も見事な花を咲かせています。

福澤家の玄関には、昭和四十七年(一九七二)頃に現在の家に建て替えられるまで、「優良苗木福澤柿苗園」と書かれた看板がかかっていました。福澤家の柿畑には、伝蔵さんが育てた柿の木が、今もなお大ぶりの実をつけています。

玄関脇に掲げられていた看板